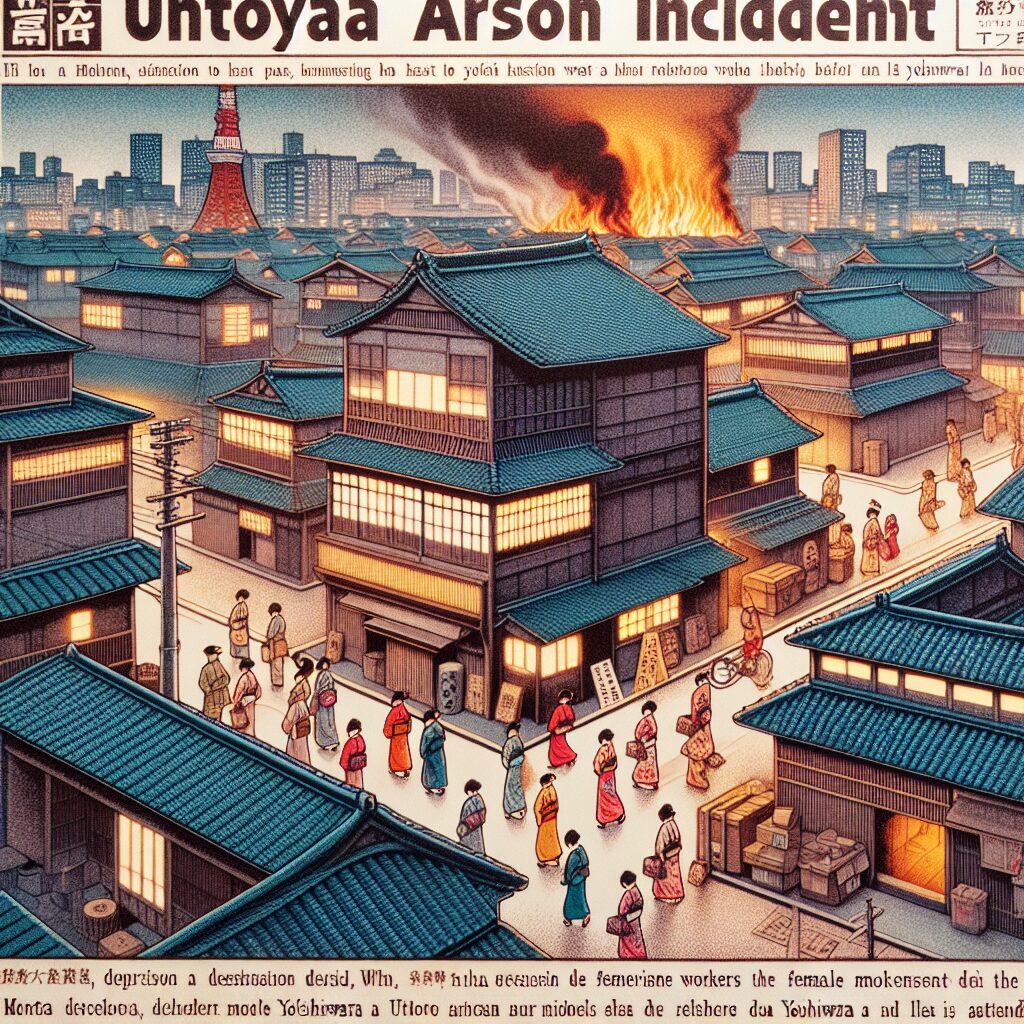

多発した放火事件:遊女たちの抵抗

1800年から大政奉還の前年(1866年)まで、吉原遊郭では記録に残るだけで23回の火災が起きましたが、このうち13回が遊女による付け火(放火)で、うち2回は吉原が全焼しています。

当時、放火は重罪であり、放火犯は市中引き回しの後、刑場にて磔の上火あぶりの刑に処せられました。

遊女たちは、なぜ危険を冒してまで放火という手段を選んだのでしょうか?

放火は、彼女たちにとって絶望的な状況からの脱出を図るための、最後の手段だったのかもしれません。

これらの事件は、吉原遊郭という特殊な社会の中で起きた事件であり、当時の遊女たちの置かれた状況を理解する上で重要な出来事と言えるでしょう。

吉原の経営状況の悪化

これらの事件の背景には、当時の吉原の遊女の置かれていた状況の悪化がありました。

吉原遊郭の収入を支えていたのは、武士や大名や豪商などのお金持ちが中心でした。しかし、江戸時代後期になると藩の財政の悪化にともない武士や大名の収入が減ることとなり、結果として吉原遊郭を利用するのが難しくなりました。

代わって人気を集めていたのが岡場所と呼ばれた幕府非公認の遊郭でした。岡場所には吉原のような伝統や格式によるルールがなかったこと、揚代(料金)も安かったことから、気軽に遊女と遊ぶことができました。

そこで吉原遊郭は、商売敵である岡場所の取締りを再三幕府に要請し、寛政の改革(1787年~1793年)における整理と統合、天保の改革(1841年~1843年)においてはすべて取り潰されることになりました。

しかし、これは結果として吉原遊郭のさらなる衰退を招くことになりました。

働く場所を失った遊女は結果として吉原に行き着きますが、「吉原のしきたり」がわかりません。吉原で育った遊女は幼い頃より遊女のいろはを叩き込まれていますから、岡場所の遊女とは歴然とした差がありました。

岡場所の遊女が流れ込むことによって遊女の質が低下してしまい、さらなる吉原ばなれを起こす原因となってしまいました。

そのため、妓楼の経営もしだいに厳しくなり、借金をしながら経営する店も少なくありませんでした。そうして妓楼の遊女への待遇もさらに悪化していきました。

梅本屋放火未遂事件:16人の遊女たちが共謀した放火事件

1949年(嘉永2年)8月5日、楼主佐吉による非道な扱いに耐えかねた遊女16名たちが、佐吉が昼寝したのを見計らい、大火事にならないよう妓楼2階の天井に放火し、鎮火の騒ぎになっている間に名主の家に駆け込みました。

その背景には梅本屋における過酷な扱いがありました。梅本屋では、劣悪な食生活や不当に重い経済的負担、そして苛烈な虐待が日常的に行われていました。

さらに、一人の遊女が逃亡した事件を起こした際に、佐吉は年長の遊女であった豊平に対して、その遊女が逃亡するようにそそのかした、という濡れ衣を着せて折檻しました。これは、梅本屋の人気遊女であった豊平の年季明けが近づいてきたため、それを阻止して延長させるための佐吉の企みだったということが、のちの調べで明らかになりました。

日頃の扱いに加えてこのような仕打ちに怒った遊女たち16人は抗議の意志を示すために店に火をつけて自ら出頭し、このような放火の理由を語ったといいます。

遊女たちの判決とその後

当時、遊女たちの裁きを行ったのは、遠山景元(金四郎)でした。

遠山は、主犯の遊女4人を島流し、残りの12人は押し込め(屋敷内での幽閉)という軽い刑に処し、楼主の佐吉は家財没収のうえ島流しとし、両成敗にしました。

梅本屋事件が投げかけたもの

江戸時代の吉原遊郭は華やかなものでしたが、その裏は過酷なものでした。梅本屋放火事件は、吉原遊郭が抱えていた問題を浮き彫りにしました。

吉原遊郭では、梅本屋のような遊女への罰は必要なもの、という認識が普通であり、遊女たちは虐待や暴力によって支配されていたということであり、事件は、彼女たちの苦しみや怒りを社会に突きつけるものでした。