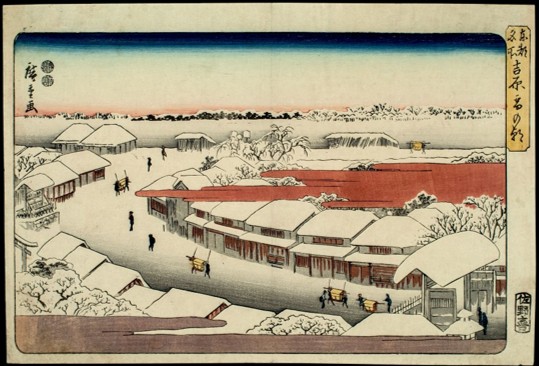

はじめに

江戸時代、幕府公認の遊郭として栄華を極めた吉原遊廓。きらびやかな遊女や豪華な建物、そして独特の文化で人々を魅了しました。 吉原遊廓での遊びには、現代とは異なる独特のルールやマナー、そして粋な楽しみ方が存在しました。今回は、吉原遊廓にタイムスリップした気分で、当時の遊び方を探検してみましょう!

吉原遊廓への通い道

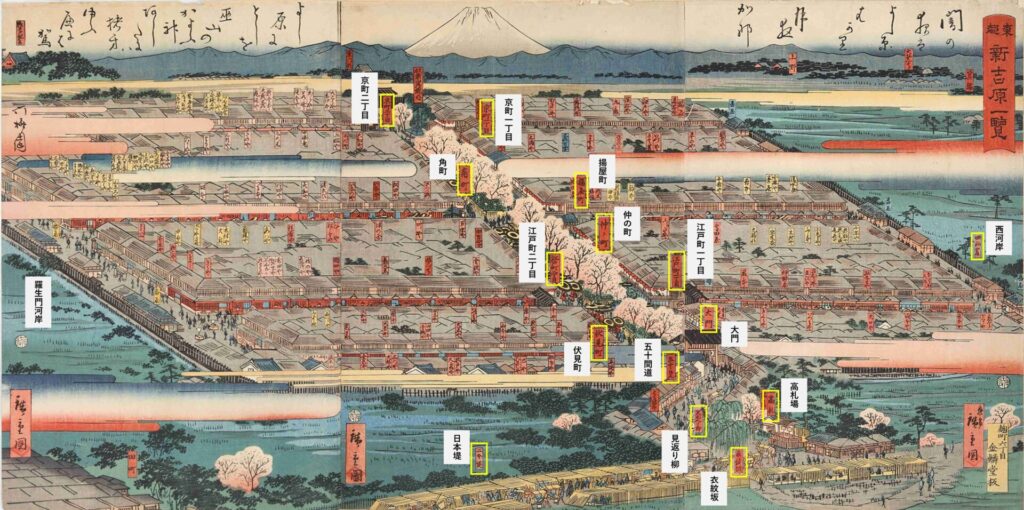

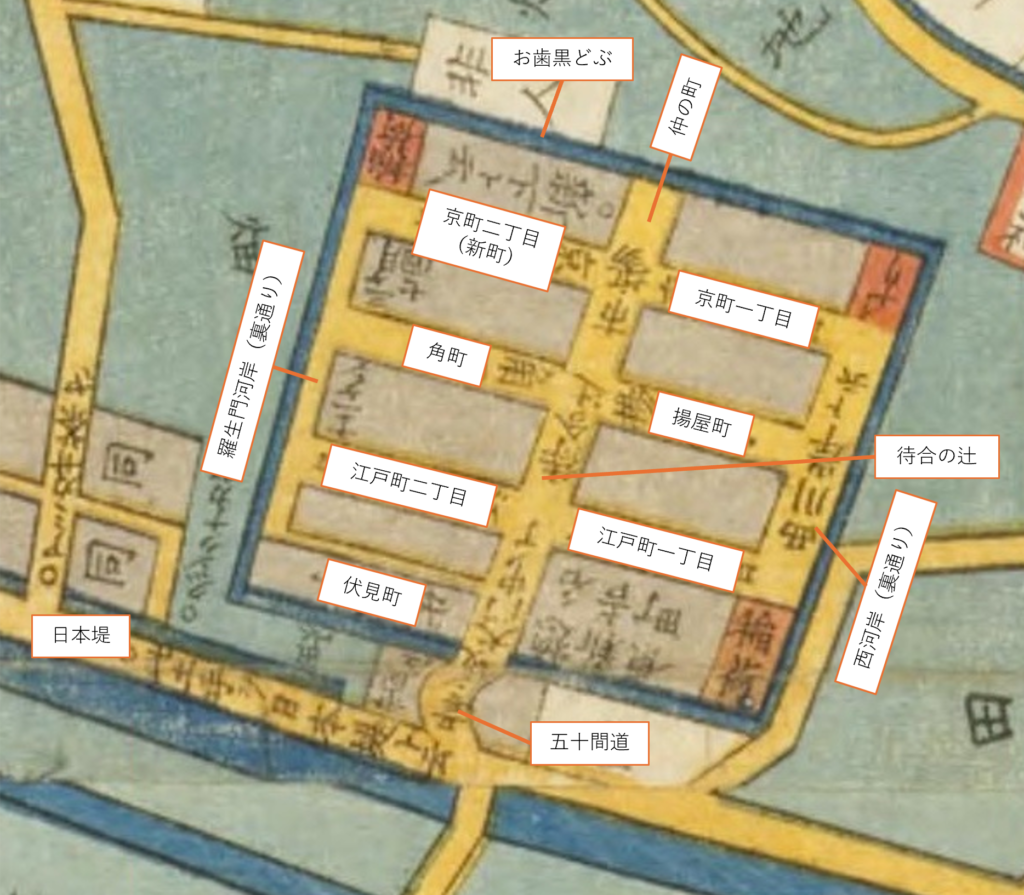

吉原は、江戸の風紀を乱さないよう市街地から離れた浅草寺裏の辺鄙な場所にあり、さらに遊廓北側の大門(おおもん)しか出入り口がありませんでした。そのため、吉原遊郭へ行くには必ず日本堤に出る必要がありました。

日本堤に出る代表的なルートには下記のようなものがありました。

- 浅草寺横の馬道:徒歩または駕籠で、浅草寺の東の通りを北上して日本堤に出る。寛文から延宝期(1661年~1681年頃)に吉原に通う武士が馬に乗って通っていました。

- 上野・入谷方面:徒歩か駕籠で上野の東側を北上して三ノ輪から日本堤に出る。

- 浅草寺裏手のあぜ道:浅草寺の裏手の田んぼのあぜ道を徒歩で日本堤に出る。近道で利用者が少なかったため知人と会わずにすむメリットはありましたが、夜は暗く危険だったといいます。

- 隅田川から山谷堀(山谷通い):神田川が隅田川に注ぎ込む河口から猪牙舟や屋根船に乗って隅田川を北上し、山谷堀から徒歩か駕籠で吉原に出る。もっとも贅沢でしたが優雅で粋とされ、多くの文芸作品に描かれ人々に知られたルートです。

この日本堤を進んでいくと、左手に吉原遊廓への入口の目印となる「見返り柳」が見えてきます。吉原で遊んだ客が帰り道にこの柳のあるあたりで、名残を惜しんで後ろを振り返ったことからこの名前がつきました。

この柳を左に曲がって坂を下ります。日本堤は土手道のため、周囲より高くなっており、吉原に行くにはこの坂を下る必要があります。この坂を「衣紋坂(えもんざか)」といいました。

坂をおりきった右手には高札場があり、「江戸市中で許可なく売春業を営んではならない、遊郭に槍や刀を持ち込んではならない」などの条文が書かれていました。

衣紋坂の先には「五十間道」と呼ばれる曲がりくねった道があり、両脇には茶屋や料理屋、商家が並んでいました。この五十間道を抜けると、いよいよ吉原遊郭の入口となる大門に到着です。

男性は出入り自由でしたが、女性の場合は、あらかじめ大門右手の四郎兵衛会所や引手茶屋にあらかじめ申し込んで「切手」(通行証)を入手し、大門を出る際に提示する必要がありました。これは、遊郭から遊女が逃亡するのを防ぐためでした。

引手茶屋

大門をくぐると、メインストリートの仲の町(なかのちょう)があり、左右には「引手茶屋」が並んでいます。引手茶屋とは、吉原の案内所のようなもので、客の希望や予算に応じて遊女や妓楼を紹介する仲介業者でした。

最上級の大見世(おおみせ)と呼ばれる妓楼へは、この茶屋を使わなければ登楼できませんでした。

引手茶屋を利用する客は、荷物や財布、刀などの貴重品をすべて茶屋に預け、遊廓内は手ぶらで過ごしました。遊ぶ間に発生する支払いや遊女への心付け、芸者の手配費・飲食費などはすべて引手茶屋が立て替え、あとで合算して支払う、という仕組みでした。

客からの支払いが滞ると茶屋の負債になってしまいますので、茶屋は、客の経済力に見合った斡旋をし、支払いできなさそうな客は「門前払い」にすることもできました。

引手茶屋の中でも最も格式の高かったのが、大門をくぐってすぐ右手にある7軒(七軒茶屋)とその向かいにある七軒(向こう七軒)で、高級遊女は、このあたりの店先で馴染み客を待ち、一緒に妓楼に向かうことが多かったため、「待合の辻」と呼ばれていました。

もともと、客と遊女屋(置屋=妓楼)との仲介は、「揚屋(あげや)」が行っており、太夫や格子など上級の遊女を置屋から招いて遊興させていました。

この際、遊女がきらびやかな衣装を身に着け、多くのお供を引き連れて仲の町をゆっくり練り歩きました。これが「花魁道中」のはじまりです。

揚屋には茶屋がついており、客はまず茶屋で遊興した後で揚屋で遊女と遊びました。遊女を呼ぶためには揚屋から置屋に対する「揚屋差紙」と呼ばれる証文が必要で、手間と金が掛かりました。そのため、揚屋を通さず直接茶屋に行く客が増え、吉原では宝暦頃(1760年頃)になくなりました。

遊郭のつくり

吉原遊郭の中は区画整理されており、中央通りの「仲の町」を直角に横切る3本の通り(表通り)があり、両側の町の入口には木戸があり、両側に紅殻(べんがら)格子の妓楼が連なっていました。

- 江戸町(えどちょう)一丁目、二丁目:江戸の繁盛にあやかってこの遊廓も繁栄するよう名付けられました。扇屋や玉屋などの大見世が集中していました。

- 伏見町(ふしみちょう):江戸市中から隠れ遊女を検挙して吉原に収容した際に、二丁目の敷地内に新設した町。新設のため道が狭く、また遊女の品が悪かったといわれています。

- 京町(きょうまち)一丁目、二丁目:二丁目は町づくりが遅かったため、別名「新町」ともいい、小見世以下の妓楼が多く存在しました。

- 角町(すみちょう):中見世以下の妓楼が多く存在しました。

- 揚屋町(あげやちょう):かつては「揚屋」が並んでいた通りでしたが、揚屋がなくなってからは、芸者や商人、職人など遊郭関係者が居住する町になりました。

大門から見て左右のお歯黒どぶ沿いには、それぞれ「羅生門河岸」、「西河岸」と呼ばれた「河岸見世」という安価な妓楼が並んでいました。表通りの妓楼では客をとれなくなり、年季明けなどにともなって流れてきた者がほとんどでした。病気を患った遊女も多く、同じ吉原とは思えないほどの別世界であったといいます。

妓楼の営業時間

吉原遊郭では昼見世と夜見世の2つの営業がありました。昼見世は閑散としておりほとんど客はおらず、夜見世の営業が本番でした。

昼見世の主な客は参勤交代で江戸に出てきた勤番武士が多かったといいます。大名屋敷の門限は厳しく、暮六つ(日没)には門が閉じられるため夜遊びできませんでした。そのため非番の日の昼間に遊びに来るしかなかったためです。

遊女の1日を妓楼の営業時間とともに記すと下記のような具合でした。

- 昼見世(九つ~七つ(正午ころ~午後4時頃)):営業開始は九つですが、張見世は八つからでした。

- 八つ(午後2時):内所の縁起棚にある鈴の合図(おふれ)により、遊女たちが張見世(通りに面した座敷の格子の内側)に並びます。

- 七つ(午後4時):昼見世が終了し、昼食をとります。

客が少ないため、遊女たちもあまり熱心ではなく、客への手紙を書いたり、手相を占ってもらったり、かるたとりなどをして過ごしたといいます。

- 夜見世(暮六つ~八つ(日没~午前零時頃)

- 暮六つ(日没):鈴の合図により張見世に出る遊女たちが張見世に並び、三味線によるお囃子(清掻(すががき))が鳴り響き始めます。これは九つまで続けられます。

- 五つ(午後8時):登楼した客の宴会などで賑わい始めます。

- 四つ(午後10時):大門は閉じられますが、延長して営業します。

- 九つ(午前零時):夜見世が終了し、新たな客は入れませんが、すでに登楼した客は宴会を続けます(中引け)。客のつかなかった遊女はここで就寝します。遊女に客がつかなかったことを「お茶を挽く」といいました。

- 八つ(午前2時):営業が終了します。宴会なども終わり、客は寝床に案内されます。遊女たちの就寝時間です(大引け)。不寝番をのぞいた若い者も寝ます。

- 明け六つ(午前6時):大門が開き、朝帰りの客が仲の町を行き交いはじめます。遊女は客を見送ってから、二度寝します。

- 昼四ツ(午前10時):起床して入浴と朝食を済ませて身支度を整えます。昼見世までの間は自由時間で、この間に稽古事を行いました。

本来、夜見世の営業時間は暮六つから四つと決められていましたが、あまりにも営業時間が短いため、四つの拍子木を打たず、九つになってから四つと九つの拍子木を続けて打ちました。これを引け四つといいました。

妓楼(見世)の種類

遊郭には、遊女だけでなく妓楼にもランクが存在しました。これらの見世には、妓楼自体の大きさもそうですが、「格」の違いがあり、揚代(遊女を呼んで遊ぶ代金)にも違いがありました。

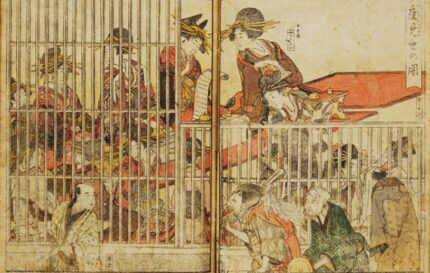

吉原の妓楼は、大見世(おおみせ)、中見世(なかみせ)、小見世(こみせ)、切見世(きりみせ)に分けられていました。「見世」とは、遊郭の格子の中にいる遊女を「世間に見せる」ことに由来しています。格が低い見世ほど格子が少なく、外から見やすくなっていました。

- 大見世:大籬(おおまがき)…見世の正面と横の格子が全てが格子

- 中見世:半籬(はんまがき)…籬の右上四分の一があけてある

- 小見世:小格子(しょうこうし)もしくは惣半籬(そうはんまがき)⋯格子は下半分のみ

- 切見世、河岸見世:裏通りにあり、長屋をふすま1枚で部屋を仕切った簡素なつくりで複数の切見世が連なっている

張見世には席順があり、中央に最高位の遊女が座り、その左右に階級順に遊女が座り、端は振袖新造でした。上級の遊女には毛氈(もうせん)と呼ばれる敷物が敷かれました。

それぞれの遊女の前には煙草盆が置かれており、遊女が自分が吸っている煙管(キセル)を格子越しに男に渡して一服させる「吸いつけ煙草」を行って男の気を引かせるためでした。

揚代(料金)

- 大見世:揚代が1両~2分(現在の10万円~5万円)

- 中見世:揚代が3分~2分(現在の7.5万円~5万円)

- 小見世:揚代が2分~2朱(現在の5万円~役1.25万円)

- 切見世:揚代が2朱~100文(現在の1.25万円~2千円)

花魁道中:華やかなパレード

灯ともしのころ(日暮れ頃)、仲の町で行われる華やかな花魁道中を見物するのは、吉原に観光に来た人々にとって最大の楽しみでした。

宝暦頃(1751年~1764年)に揚屋制度や太夫の位がなくなってからはパレードの一種となり、客に茶屋に呼び出されたとき、年礼(年始の挨拶まわり)、新造出しや花見などに行われました。

花魁道中をするのは最高位の「呼び出し昼三」で、定紋入りの箱提灯を持った若い者に先導され、二人の禿をおともに、花魁は高さが5~6寸(約15~18 cm)ある黒塗りの畳付きの下駄を履いて外八文字の独特の歩き方で進みました。花魁のあとから振袖新造の2人、番頭新造、遣手、最後尾に若いものが長柄傘を高々とかかげて従いました。

登楼の仕方

客が妓楼にあがることを登楼(とうろう)といい、登楼の仕方にはいくつかありました。

- 直きづけ(じきづけ):引手茶屋を通さずに直接妓楼に出向くこと。

- 初めての場合:初会(しょかい)といい、張見世で遊女を選び(見立て)、見世番の若い者に手配してもらう。

- 三回目以降の場合:馴染み(なじみ)といい、すでに遊んだことのある遊女がいれば、そのまま妓楼に入ると若い者が手配してくれる。

- 引手茶屋を通す場合①客が妓楼に出向く。

- 茶屋の案内で登楼:引手茶屋の二階にあがり、初会か馴染みの場合で分かれます。

- 初会の場合:遊女の好みと懐具合から、どの妓楼のどの遊女が良いか茶屋に考えてもらう。遊女を見て決めたければ、張見世まで付き合ってもらう。

- 馴染みの場合:茶屋は馴染の遊女を知っているため、若い者を妓楼に向かわせて予約を入れてもらう。

- 妓楼に向かう頃合いになるまで酒肴を楽しみ、茶屋の女将や若い者に案内してもらって登楼します。

- 茶屋の案内で登楼:引手茶屋の二階にあがり、初会か馴染みの場合で分かれます。

- 引手茶屋を通す場合②遊女を茶屋に呼ぶ。もっとも贅沢(費用は現在の100万円程度)でしたが、お大尽気分を味わうことができます。

- 引手茶屋の若い者が妓楼に走り、指名した遊女に声をかけて茶屋に来るように要請し、花魁が禿や新造たちをお供に従えて引手茶屋に来る(道中)。

- 茶屋の座敷にて花魁と酒宴を楽しみます。

- 妓楼に花魁とともに登楼します。

登楼

妓楼入口の暖簾をくぐって土間に入り、履物を脱いで上にあがります。この際、直きづけで登楼した刀を預ける必要があります。

すでに馴染みの場合は直接遊女の部屋に通されますが、初会の場合は引付座敷にて遊女と対面します。この際、遊女は上座に座り、客は下座に座ります。

引手茶屋を通した場合は茶屋の女将や若い者が、直きづけの場合は妓楼の遣手や若い者が仲立ちとなって、遊女と盃を酌み交わします。これは三々九度の盃(夫婦の契り)を表していました。

その後は別の座敷に移動して酒宴を行うか、そのまま床入となりました。

吉原の花魁について、初会では花魁がツンと澄まして客とろくに話もせず、裏でようやく打ち解けて話をして笑顔を見せるが、床入りはしない。三回目で馴染みとなってようやく客に肌を許す、という説がありますが、これには史料の裏付けがなく単なる俗説にすぎないといわれています。

惣花:妓楼の全員に祝儀を与えることを惣花といいました。客にとって最大の見栄であり、遊女にとっても大きな手柄でした。

妓楼のルール

伝統と格を誇る吉原遊廓には独特の遊びのルールがありました。客はいったん登楼して遊女を買うと、ほかの遊女を買うことはできませんでした。これを破るとその客は「不実」として仕置きをうけました。

これを「倡家の方式」といい、寛政7年(1795年)に幕府から禁止されるまで行われていました。いったんある妓楼の遊女と馴染みになると、ほかの妓楼に登楼することはできず、もしそのようなことをすれば馴染の遊女からあたらしい遊女に「つけことわり」の手紙を送り、登楼を断るよう要請できました。それでも別の妓楼に登楼していることが分かると、その客を大勢で捕らえて妓楼に閉じ込め、髪を切ったり、顔に落書きをするなどしたといいます。

また、金がないまま登楼した客への制裁として「桶伏せ」がありました。往来に四角窓を開けた大きな桶をかぶせて閉じ込めて晒し者にしたとのことです。誰かが金を届けにくるまでは何日も外に出さず、食事は与えましたが、夜具は与えず大小便もその場でさせるというものでした。ですが、これもごく初期のころであり、その後は付馬や始末屋が金の回収を行うようになりました。

さらに、引手茶屋への支払いが滞った客や、遊女と心中しそうな気配のある客に対して、妓楼は登楼を拒否することができました。これを客の側からは「二階を止められる」といいました。

床入(とこいり)

遊女と同衾(同じ夜具で寝ること/性行為のこと、おしげりとも)するのを床入といい、若い者に案内されて遊女の部屋か廻し部屋に向かい、用意された寝床に入って遊女が来るのを待ちます。

大抵の場合、妓楼は遊女に同じ時間帯に複数の客をつける「廻し」を行っており、その遊女が他の客との行為が終わるのを待たなければなりませんでした。

また花魁に大事な馴染み客がかぶってしまうと、一人には自分が相手をし、もう一人には名代として、妹分の振袖新造を差し出す風習がありました。ですが、この新造に手を出すことは禁止されていました。

この場合、待つのは廻し部屋と呼ばれる大部屋で、布団と布団の間を屏風で仕切っただけの割床と呼ばれる相部屋でした。そのため、便所に立って戻るときに自分の寝床を間違えることもありました。

床花:三回目で馴染みになったときに、客が床花という祝儀を遊女に与える習慣がありました。遊女が寝床に来ないうちに、枕元の煙草盆の引き出しなどにそっと入れておくのが粋で通人とされていましたが、安永年間(1772年~1781年)頃にはおおっぴらに行うのがよしとされるようになりました。

朝帰り

江戸時代の人々の朝は早く、夜明け前(明け六つ前)には起きて、妓楼を出ました。

一夜を共にした遊女が、階段まで、あるいは引手茶屋まで、ときには大門まで見送ります。これを「後朝の別れ(きぬぎぬのわかれ)」と呼びました。

引手茶屋を通した場合は、引手茶屋の若い者が、指定した時間に部屋の屏風の外から声をかけて起こしてくれます。そして遊女と別れた後、若い者とともに引手茶屋に向かい、昨晩の遊興費を精算して帰ります。

まとめ

吉原遊廓での遊びは、単なる遊女との逢瀬を超えたものでした。廓内での独特のルールやマナー、そして粋な楽しみ方を身につけることで、客はより一層吉原での時間を満喫することができたのでしょう。吉原遊廓の遊び方は、当時の文化や価値観を反映しており、江戸時代の社交文化を理解する上でも興味深いものです。