はじめに

吉原遊郭といえば、きらびやかな遊女や豪華な建物が思い浮かびます。しかし、吉原に足を運んでいたのは一体どんな人々だったのでしょうか? 実は、武士から町人まで、様々な身分の人々が吉原を訪れていました。今回は、吉原遊郭の客層に焦点を当て、当時の社会背景や遊郭の役割について探っていきましょう。

そもそも遊郭通いは認められていたのか?

そもそも江戸時代、男性の遊郭通いはどのように見られていたのでしょうか?

江戸時代、男性が遊女を買うことはごくごく一般的なことであり、売春行為が罪とされるような倫理観は希薄で寛容なものであったそうです。入り浸りになって借金漬けになったり、仕事がおろそかになったりしない限り、人付き合いや人生経験の一つとして、父親たちは自分の息子に対しても遊女買いを認めていたといいます。

女性も、男の女郎買いは仕方のないことであり、女郎買いなら許せるけれども、浮気して素人の女性に手を出すのは「意地汚い」「性悪」「男らしくない」などとされ、嫌悪されました。また亭主の女郎買いに嫉妬するのは「野暮なもの」とされていました。なかば諦めやしょうがないことという認識だったのでしょう。

吉原遊廓のまわりには寺院が多く火葬場もあったことから、葬式に参列したあとに「精進落し」や「後清め」といって遊郭で遊ぶ風習もありました。

好かれる(粋な)客・嫌われる(野暮な)客

社交場の側面を持っていた遊廓は、建物も豪華で酒肴なども凝っていたため、大変お金がかかる遊びで、大見世の花魁と遊ぼうとすると、現在の価値で1回遊ぶのに数十~百万円くらい掛かったと言われています。

そんな遊び方ができる客は、武士の中でも身分の高い大名クラスや留守居役などの高禄の武士や豪商やその若旦那などで、なかなか庶民の手に届くものではありませんでした。粋な格好で惜しみなく金を使う客は「通人」として歓迎されたようです。

逆に嫌われたのが、参勤交代で国許から出てきた武士や稼ぎのない職人や奉公人、お金を持っていることを威張り散らしたり権力を誇示したりする客でした。また通人ぶって知ったふりをする客も「半可通」と呼ばれて嫌われたようです。

吉原遊郭を訪れるさまざまな客

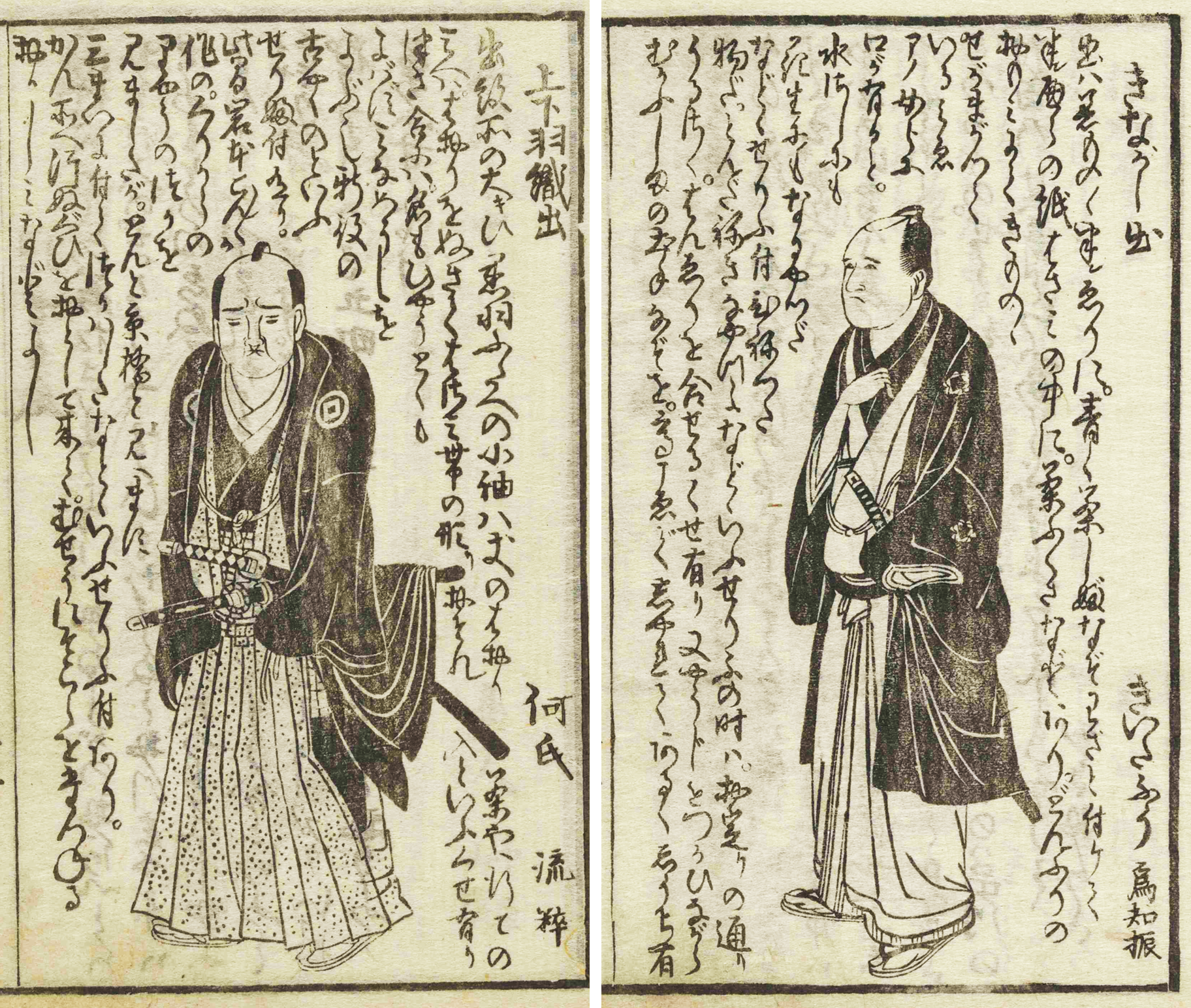

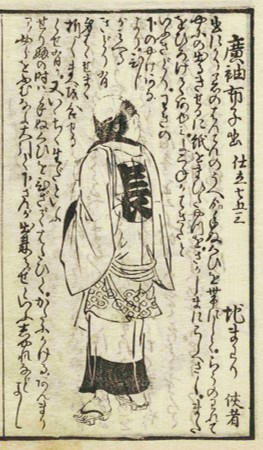

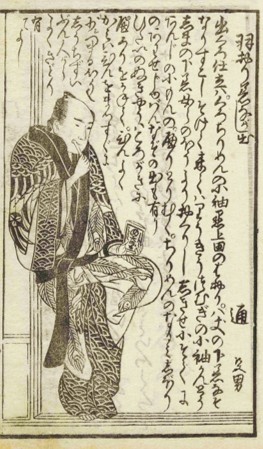

山東京伝による「客衆肝照子(きゃくしゅきもかがみ)」(天明6年、1776年)には、吉原遊郭にあらわれる、ありふれた人物の特徴が描かれています。

- 武士:武士は外出時は袴を着なければなりませんでしたが、吉原などの遊里で袴を着用するのは「野暮」とされたため、着流し(着物に帯を締めただけの着姿)が主でした。

- 参勤武士:参勤交代で江戸に出てきた勤番武士は「浅黄裏(あさぎうら)」や「武左」と呼ばれて敬遠されました。浅黄裏というのは、緑がかった薄い藍色の木綿布を裏地に用いた丈夫な着物で、庶民の間で一時期流行しましたが、勤番の下級武士の間ではその流行後も愛用され続けたことから、浅黄裏は田舎から出てきた下級武士の蔑称となりました。また勤番武士が嫌われた理由は、支払いを渋るわりに要求が大きかったことも一因でした。

- 留守居役(御城使):留守居役は藩主不在時の藩邸の守護や幕府の情勢把握や幕府からの法令入手や解釈、他藩との折衝などを行う外交官のような立場でした。そのため接待交際費が潤沢で、諸藩の留守居役同士で情報交換の名目で遊郭や料亭などで頻繁に行いました。自腹ではないため派手な遊びをすることが多くモテましたが、財政難の国許からは憎まれていたといいます。

- 若旦那:若旦那とは中流以上の商家の息子で、育ちが良くお金もたくさん持っており、若くて純情だったため大いにモテました。ただし放蕩が過ぎて多額の借金を作ってしまうと親から押し込めや勘当されることもありました。

- お店者(おたなもの):商家の奉公人をお店者といいました。主人や番頭に見つからないようにこっそり遊びに来ていました。

- 僧侶:江戸時代の僧侶は妻帯が禁止されており、妻や妾を持つのはもちろん、遊里で遊ぶのはもってのほかで、女性と性交すれば女犯(にょぼん)として罰せられました。しかし、当時の多くの寺院は風紀が乱れ、僧侶も堕落していたといいます。そのため、僧侶が遊里で遊ぶのは珍しいことではありませんでした。ただし、僧侶の格好のままでは出入りできないため、同じように剃髪した人の多かった医者を装うのが一般的でした。

- 文人学者:幅広い学問を身につけた人を文人学者と呼び、彼らは教養がありお金も持っていたため、モテたといいます。多くの文人学者が吉原で遊び、彼らの社交場にもなっていました。惚れた遊女を妻や妾にすることもあり、大田南畝は遊女を妾に、山東京伝は2人の遊女を妻にしました。

- 地廻り:吉原に近い浅草などに住み、毎日のように遊郭にやってきてはぶらついている男たちを地廻りといいました。金がないため素見(ひやかし)であり、張見世で遊女をからかったり品評したりして過ごしました。

- 吉原雀:吉原に出入りして妓楼の内情に詳しい男を吉原雀といいました。

- 半可通(はんかつう):江戸っ子を気取り、知ったかぶりをする男をさしました。「半可」は「半分ほど」、「通」は「その道に精通している人」という意味で、ほんの少しの知識だけで、さもすべてを理解しているかのように振る舞い、誤った知識や傲慢な態度が周囲に不快感を与えることから嫌われたといいます。

もともと江戸時代の初期に、上方(京大坂)の町人がつくりあげた美意識を「粋(すい)」といい、のちに江戸の町人がつくりあげた美意識を「通(つう)」「粋(いき)」といいました。

「通」とは、人情の機微、特に男女間の機微への思いやりに長けているという意味で、そこから芝居や遊廓などの遊びの分野での知識と経験に長けており、垢抜けたふるまいができる人のことを指すようになりました。

さらに、人情の機微に通じることを「訳知り」、遊郭などの風俗に精通することを「穴知り」といい、この両方を兼ね備えたものを「通」といいました。どちらか一方だけでは「半可通」、どちらもまったくわからなければ「野暮」といわれました。

通人とは?

宝暦年間(1751年~1763年)頃になると、武士階級は藩の財政悪化などにより派手な遊びができなくなり、その代わりに町人が経済力を持ちはじめました。また、気軽に安く遊べる岡場所や宿場に客が流れてしまうことも増えたことから、伝統と格式を重んじていた吉原も大衆化路線に舵を切らざるを得ませんでした。

この頃に登場したのが「通人」と呼ばれる人々です。「通人」とは、芝居小屋や吉原に出入りしては「粋」であることを競い、豪遊を行った町人を指しました。多くが札差(ふださし)であったといいます。

札差とは、現代でいうと銀行と質屋を合わせたような存在で、主に旗本や御家人を相手に金融業を営んでいました。浅草の蔵前(幕府の米蔵があった場所)に店を持ち、蔵米の受け取りから運搬、米問屋への売却による手数料収入と蔵米を担保にした高利貸により大きな利益を得ていました。

このような札差たちが、俳諧などの文芸や、歌舞伎や琴、能、浄瑠璃などの演芸、食道楽や遊郭遊びなどの遊びの限りを尽くし、「粋」や「通」といった美意識をつくりだしたと言われています。

天明年間(1781年~1788年)までは、一晩にどれだけ派手にお金を使って(100両や200両)豪遊することが通人とされましたが、寛政年間(1781年~1801年)以降になると、より少額(10両や20両)でこれだけの遊びができた方(コスパのよい遊びができた)が遊び方のうまい通人である、とされるようになりました。

まとめ

吉原遊郭には、武士、町人、文化人など、様々な身分や職業の人々が訪れていました。彼らは、遊女との逢瀬を楽しむだけでなく、情報交換や社交の場としても吉原を利用していました。吉原遊郭は、単なる遊興の場ではなく、江戸時代の社会における多様なニーズに応える、複雑な役割を担っていたと言えるでしょう。